从孵化器到生态构建者

技术转移的角色跃迁

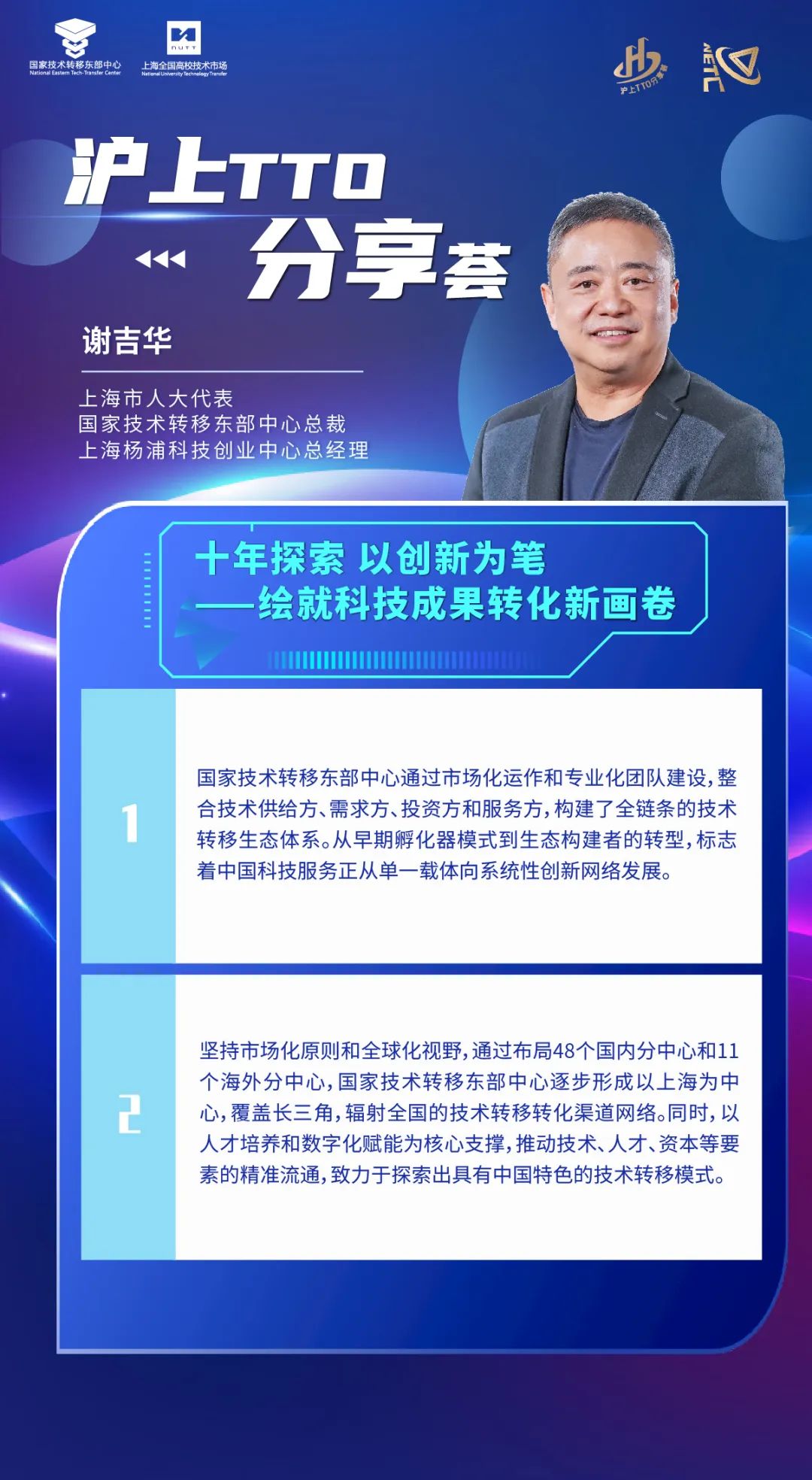

国家技术转移东部中心(以下简称“东部中心”)的诞生源于对中国科技服务业发展瓶颈的深刻洞察,谢吉华总裁指出,早期孵化器模式虽推动了科技创业,但随着中国经济进入高质量发展阶段,传统模式已无法满足日益增长的创新需求,它带给我们很多新的挑战。如何把成果转化出来?是当时值得探索的一个命题。2015年4月国家技术转移东部中心正式在上海湾谷揭牌,希望能够去打造一个新的科技服务业的生态体系。东部中心通过市场化运作和专业化团队建设,将技术供给方、需求方、投资方和服务方整合到同一平台,构建起全链条的技术转移生态体系。这种从”参与者”到”生态构建者”的跃迁,标志着中国科技服务正从单一载体向系统性创新网络转型。

市场化原则与全球化布局

打破技术要素流动壁垒

东部中心十年探索的核心在于坚持市场化原则与全球化视野。立足上海,面向世界,服务于长三角,辐射全国,因为东部中心一开始也是围绕着总书记给上海的要求去规划和设计。通过在国内设立48个分中心、布局11个海外分中心,东部中心形成了逐步形成以上海为中心,覆盖长三角,辐射全国的技术转移转化渠道网络。例如,我们在盐城建立盐城分中心,得到了盐城科技局和盐城市政府的大力支持;波士顿张江企业园了推动清洁能源等领域的持续合作,今年将开展中美清洁能源峰会;与以色列一家著名的孵化器Trendlines合资在上海张江成立了原点孵化器,把以色列的技术与国内的需求结合起来;每年东部中心会组团去参加伦敦科技周,伦敦科技周的主办方也会每年来参加全球技术转移大会。这些交流与探索,都是东部中心点亮全球化布局的积累和成就,也为未来的国际化战略布局奠定了坚实的基础。

人才培养与数字化赋能

构建技术转移核心能力

技术转移的本质是”人+数据”的协同。东部中心通过与上海交通大学安泰经济与管理学院合作设立全国首个技术转移硕士专业(交大MTT),也与同济大学、上海大学、上海师范大学、华东师范大学都有良好的合作,开发专业的培训课程体系,构建起了技术经理人的专业社群。创新永远是要去做好这件事情的必备条件,也就是说,未来的模式是在根据市场需要的过程当中不断的去创新。这个时代是人工智能的时代,是数字和数据带给我们的新机会。怎么把数据采集好、把算力建立起来、把算法不断优化是我们努力的方向,所以我们打造了InnoMatch全球供需对接平台。InnoMatch数字化平台的搭建实现了供需精准匹配,有近3万名的技术经理人在我们的平台上进行供需对接,其估值已突破8000万,成为了技术转移服务的核心工具。”人才+数据”双轮驱动模式,为解决技术、人才、资本等关键要素的流通提供了系统性解决方案。

垂直领域协同

与中国特色模式探索

技术转移的最终目标是赋能产业,我们与复旦大学打造上海国际绿色低碳概念验证中心,两个项目即将在盐城落地;与华润医商合作打造上海国际医学技术转化创新中心,致力于解决临床医学转化难、全流程服务能力不足、产业化落地难的痛点问题;我们打造低空经济产业创新中心,推动新兴产业技术创新性的交流与合作。

今年全国两会期间,习近平总书记指出“新时代新征程,必须深刻把握中国式现代化对教育、科技、人才的需求,强化教育对科技和人才的支撑作用,进一步形成人才辈出、人尽其才、才尽其用的生动局面”,所以我们也希望能够在教育部的支持下,把高校的资源挖掘出来,结合高校的资源,结合企业的需求,结合产业的合作,探索出一条类似德国史太白模式的本土化路径,一条具有中国特色的技术转移发展模式。

科技成果转移转化的重要性,中国科技服务业发展的重要性已经被广泛的看看到了,十年的努力,构建了全国的交易网络,建立了上海技术交易所;搭建了全球的服务网络,布局48个国内分中心,11个海外分中心,建立了基于技术转移的人才培养的基地,得到了工信部火炬中心的认同,让东部中心成为了全国技术转移高技能人才的培养基地。仅仅是东部中心一家的成功,这并不是我们的追求。科技创新是我们的使命,也是我们的机会,在创新这条路上,很幸运能够结识志同道合的伙伴,也得到了大家的新任,我们更多的希望能够和大家一起推动中国科技服务业的发展,上海这座城市能够更加承担我们的积极探索,探索出符合中国实际的科技服务业发展新路径、新方式、新机制。